- 助産院「おかあさんのおかあさん」の母乳育児ケア

- 「初乳」の効果

- 母乳は赤ちゃんにとって消化が容易

- 母乳と脳の発達

- 産後のお母さんにも良い影響

- 経済的で環境にも優しい

- パートナーも理解を

- 不安の原因と解決のアドバイス

- 不安はあって当たり前、そんな時こそ「おかあさんのおかあさん」

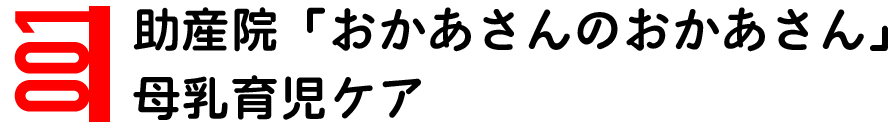

はじめての育児や、少し後悔の残る1人目育児を経験された方は「不安」や「戸惑い」の中におられると思います。

その不安や戸惑いは「知らない」から起こることが実は多いのです。

「知る」ことで選択肢が増え、心の重荷をおろし、納得できる育児法を選択していただけます。

私がお伝えしているのは「母乳育児」です。

母乳育児には大きなメリットがあります。ぜひとも大切な赤ちゃんを母乳で育ててほしいと、私自身の今までの経験を通じて強く願っています。

しかし母乳育児をしたい、赤ちゃんの健やかな成長のために今できることに取り組みたい!と強く願いながらも、母乳の出が悪い、周りからは「そんなに母乳にこだわらなくても…」という声に、どう育てるのが正解なのかと混乱してしまうお母さんが多いように思います。

適切な情報を得て納得できる育児ができることを私は応援しています。

適切な対策を行えば、ほとんど全ての方が「母乳育児」を心地よく行うことができます。

赤ちゃんとのこの瞬間は「今ここ」だけのものです。この瞬間を満足いくものにするために、妊娠・出産・育児に悩まず楽しく過ごしましょう。

出産直後は「初乳」と呼ばれる濃厚な免疫成分豊富な母乳が分泌されます。免疫グロブリンやタンパク質、ビタミン、ミネラルなどが豊富に含まれています。これは赤ちゃんの免疫力を高め、消化器官の健康を守り、感染症から赤ちゃんを保護します。

初乳の分泌期間:

初乳は、出産直後から数日間分泌されます。出産後5日目ごろから移行乳、7~10日ごろから成乳と区分されます。

初乳の分泌期間はお母さんや赤ちゃんによって多少異なりますが、初乳の量が少ない場合でも免疫成分やタンパク質は十分に高濃度なので、赤ちゃんを病気から守る役割が期待できます。

初乳をあげることができる期間はごくわずかですので、赤ちゃんのためにもしっかりあげれるおっぱいを作りましょう。

母乳は消化しやすく赤ちゃんの未熟な消化器官に負担をかけないので、腸にも優しいです。

特に初乳に含まれる成分は、新生児の腸内環境を整え、健康な腸内細菌叢の育成を助けます。

初乳の出が少ない場合でも、焦らず赤ちゃんに授乳を続けましょう。

授乳を続けることで、おっぱいへの刺激によって母乳の分泌を促し、母乳の出を促進させることで安定していきます。

母乳に含まれる栄養素や、おっぱいを吸う行為、お母さんのにおいなどが脳の発達を促すと考えられています。特に、DHAやタウリンなどの脳の発達に重要な成分が豊富に含まれています。

また、授乳時の吸啜(きゅうてつ)運動は、顎や顔の筋肉の発達を促し、それが脳の発達にも良い影響を与えると考えられています。

早産で生まれた赤ちゃんの場合、母乳は特に脳の発達に良い影響を与えるので、未熟児網膜症の予防や、脳神経の発達を促進する効果が期待されます。何より、授乳は赤ちゃんにとって一番安心できる時間なので、ゆったりとした気持ちでスキンシップをしましょう。授乳を通じてお母さんと赤ちゃんの絆も深まります。

授乳はお母さんにとっても産後の体の回復に大切な役割を果たしています。

授乳をすることで、産後の子宮回復を促進し、乳がんや卵巣がんのリスク低減に効果があります。

お母さんの体内スイッチを出産から産後の回復へ自然と体が切り替えてくれます。

元気な体で育児に取り組みましょう。

ミルクをあげる場合、哺乳瓶の消毒、お湯の用意など手間もコストもかかります。

それに比べ、母乳はお母さんの体一つでどこでも与えられる赤ちゃんのご馳走です。

お出かけ先でも、お湯がない!消毒ができない!という不安もなくなり、お出かけ荷物が少なくて済むということにもメリットを感じるお母さんはたくさんいらっしゃいます。

お母さんの健康と、赤ちゃんへの母乳のために、バランスの良い食事や休息もしっかり取りましょう。

授乳はお母さんにとって肉体的にも精神的にも負担が大きい場合があります。母乳育児におけるパートナーの役割は、お母さんへのサポートと育児への参加が重要です。具体的には、お母さんの気持ちに寄り添い、励ましたり話を聞いたりすることで精神的な支えが可能です。家事や育児の分担、精神的な支え、そして何よりも命懸けで出産したお母さんへ感謝の気持ちを伝えることが大切です。

今は男性にも育児休暇が認められるようになりましたが、育児のための休暇であることをしっかり心に留め、できない・解らない・知らないではなく、積極的に関わっていきましょう。お母さんも第一子の時は特に解らないことがたくさんあります。一緒に乗り越えていくことで夫婦の絆が家族の絆になります。

お母さんがゆっくり休息時間を取れるような家庭づくりを心がけましょう。寄り添い信頼を築くことが大切です。

お母さんの不安を聞くと、以下のような原因が多く考えられます。

〔情報過多〕

現代社会では、インターネットやSNSなどで様々な育児情報が氾濫しており、どれが正しいのか、どれを参考にすれば良いのか迷ってしまうことがあります。焦らず自分の育児に自信を持ちましょう。

〔核家族化・少子化〕

核家族化や少子化が進み、周囲に頼れる人が少なく、孤立感を感じやすい状況も育児不安を助長する要因となります。地域の子育てサロンなどに訪れ、情報交換の機会を作るのも良いでしょう。

また、助産師などへの相談も積極的に行うと良いでしょう。

〔お母さんの役割へのプレッシャー〕

お母さんには「お母さんはこうあるべき」という社会的なプレッシャーや、育児を完璧にこなさなければならないという自己プレッシャーも育児不安の要因となります。周囲の理解と環境づくりで、お母さんの不安を和らげましょう。

〔赤ちゃんの成長・発達への不安〕

赤ちゃんの成長や発達スピード、個性、集団生活への適応など、赤ちゃんの将来に対する不安も大きくなりがちです。

お母さんの不安は赤ちゃんにも伝わります。大丈夫、と自信を持って接しましょう。

〔仕事との両立への不安〕

仕事と育児の両立は、多くの親にとって大きな課題であり、育児不安の要因となります。

早く仕事に戻りたい、けれど赤ちゃんとの時間も大切にしたい、と悩まれるお母さんはたくさんおられます。限られた時間だからこそ、赤ちゃんとの濃密なスキンシップがとれる母乳育児で絆を深めましょう。

〔睡眠不足や体力的な疲労〕

育児は体力勝負であり、睡眠不足や体力的な疲労も育児不安を悪化させる要因となります。

自分がやらなければ、という責任感も大切ですが、家族の育児参加を受け入れることも大切です。

しっかり休める時間を作りましょう。

〔完璧を求めすぎない〕

育児に完璧は存在しません。赤ちゃんの個性や成長を尊重し、自分を責めすぎないようにしましょう。

〔頼れる人に頼る〕

家族、友人、地域の子育て支援サービスなど、頼れる人に相談しましょう。

お母さんになる、ということは未知への領域を行くことです。不安はあって当たり前、どう向き合うかと神経質にならずゆったりと構え、進んで行ってほしいと思います。

困った時には相談を、「おかあさんのおかあさん」はお母さんに寄り添い、安心して母乳育児を進められるお手伝いをいたします。

世界で一つの、自分の子育てをしましょう。